外来種

外来種 冬に綺麗な花を咲かせる「スイセン」は、ホントはよその国の花だった!!

冬に咲く美しいスイセン(水仙)は、昔々地中海沿岸地域から中国を経てわが国に渡来した外来種です。わが国の固有種と思われるほど、冬から春になくてはならない花です。愛される花なんですが、実は、有毒で毎年のように誤食がニュースなったりします。

外来種

外来種  外来種

外来種  外来種

外来種  採取

採取  知識のお花畑

知識のお花畑  在来種

在来種  在来種

在来種  外来種

外来種  在来種

在来種  在来種

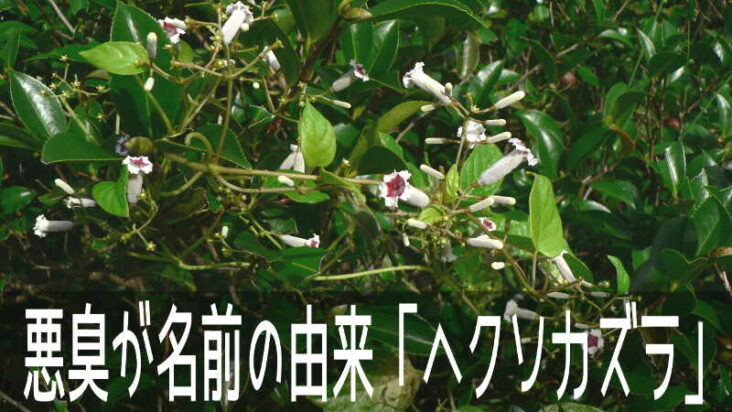

在来種